Tras la pista del fantasma del vino de Jerez

La cuota ferroviaria actual en España es un dolor de cabeza para el sector del transporte de mercancías. Sea por la orografía del territorio de nuestro país, sea por el poder que ha alcanzado el transporte por carretera, el hecho es que nadie parece ser capaz de dar con la clave para volver a transportar en tren. Sin embargo, hace más de un siglo, en una sociedad que comenzaba a industrializarse, con unas infraestructuras infinitamente más deficitarias que ahora, el hecho de emplear el tren era una costumbre habitual. Y sin duda, el perfecto ejemplo de ello fue un pequeño ferrocarril del que apenas hay documentación disponible, ni en texto ni en fotografías, y que el imaginario colectivo ha terminado borrando de la memoria. Ese ferrocarril recorría como si nada las calles del casco histórico de Jerez de la Frontera (Cádiz), conviviendo con peatones. La Maquinilla, como se le conoció popularmente, recogía a diario la carga a granel de vino y lo transportaba desde las grandes bodegas de la cuna de uno de los caldos más famosos de España hacia los muelles de embarque para sacarlo posteriormente por vía marítima hacia su destino en el principal mercado importador de este producto: Reino Unido.

“La gente de mi generación no tenía ni la menor idea de que ese tren había existido”

José Manuel Aladro Director de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas en E.T.S. Arquitectura de Sevilla

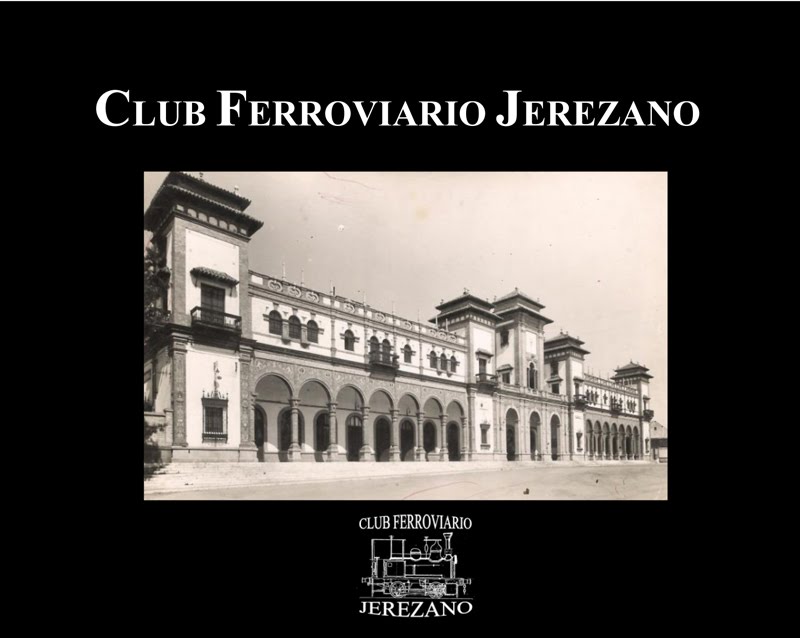

El tren del vino de Jerez, su otro apodo, se inauguró en 1872 y se desmanteló totalmente en 1969. No fue el primer ferrocarril español, pero sí logró ser un intento pionero de lo que hoy día se conoce como intermodalidad, transporte de última milla y ferrocarril urbano. Muy poco hay escrito sobre él y las referencias son escasas. El escritor británico Henry Richard Vizetelly dedicó parte de su libro ‘Datos sobre el Jerez cosechado en viñedos y bodegas de Jerez, Sevilla, Moguer y Montilla durante el otoño de 1875’ al tren del vino de Jerez, grabados incluidos. La ‘Revista de Historia de Jerez’ recoge un cuarto capítulo sobre el tema de apenas una docena de páginas. Y el director del departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, José Manuel Aladro, fue de los primeros (y el único) en escribir uno (probablemente también el único) de los poquísimos artículos dedicados por completo a la labor y la función de este ferrocarril urbano.

La primera referencia le llegó a través de un trabajo escolar. “Cuando lo comenté con mis padres, ellos sí conocían su historia, pero la gente de mi generación no tenía ni la menor idea de que ese tren había existido”, comenta el profesor y arquitecto por teléfono. En 1829, se presentaba el primer proyecto de vía férrea desde Jerez al Muelle del Portal para facilitar la exportación de vinos. Por falta de apoyos, su promotor tuvo que esperar 20 años para que se hiciera realidad. El proyecto culminaría en 1872. “La comarca de Jerez había sido pionera en proyectos ferroviarios, desde la primera concesión española a Díez Imbrecht hasta la primera línea andaluza en 1854 entre Jerez y El Puerto de Santa María”, describe Aladro en su artículo. La razón se encontraba en la necesidad de la comarca de dar salida a sus vinos hasta los muelles de la Bahía de Cádiz y su posterior traslado al norte de Europa. De esta forma, este ferrocarril, cuya vía general medía 4.790 metros de longitud, destacó por su papel integrador de la ciudad en plena explosión industrial y a la vez, por su carácter innovador, ya que había nacido para dar solución a una necesidad de la industria, y no para potenciarla.

Las bodegas llegaron a instalar sus propios ramales dentro de sus recintos para facilitar la carga

El ferrocarril urbano de Jerez sufrió varias modificaciones en su itinerario y en la titularidad de su propiedad. Finalmente, fue la Compañía de Ferrocarriles Andaluces (conocida simplemente como Andaluces) quien se quedó con el negocio hasta la postguerra, cuando el gobierno franquista creó la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, la actual Renfe, que obtuvo la concesión en febrero de 1941. El inicio del recorrido se situó en las instalaciones de las bodegas de González Byass, pero a los tres años comenzaron las modificaciones en los trazados para dar servicio a un mayor número de bodegas. Así, el tren conectó desde González Byass hasta las bodegas de Pedro Domecq, ambas situadas al suroeste de la ciudad a ambos lados de la salida hacia Los Puertos (el de Santa María y el de Cádiz). Después se unieron Cosens, Agreda o Lisarza y, de paso, se aprovechó para mejorar el adoquinado de las calles y adecuarlo al paso del ferrocarril.

¿Cuánto pudo durar la obra inicial para colocar las vías? ¿Cómo fueron los trabajos? Pues no se sabe. “No existe información sobre eso”, admite el profesor Aladro. “Pero sí sabemos que fue un proceso de construcción rapidísimo. Hay que pensar que entró en funcionamiento en apenas dos años, pero desgraciadamente no se conserva documentación sobre los detalles del proceso de construcción”. De esta forma, Jerez se convirtió, muy probablemente, en la única ciudad española que cedió espacio público de calles y plazas principales para que fuera atravesado por un sistema ferroviario que conectaría las bodegas con la Estación Central de Mercancías, propiedad de Andaluces. El sistema del tren, impulsado a vapor, consistía en una vía circular, paralela a la muralla, de la que emergían ramales que se adentraban en cada uno de los complejos bodegueros.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario